- 附属図書館トップ

- YNUプラウド卒業生文庫

- YNUプラウド卒業生一覧

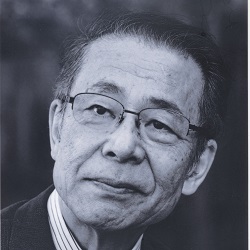

- 河野 隆/2019年度YNUプラウド卒業生

河野 隆(かわの たかし)/2019年度YNUプラウド卒業生

経歴

| 1948年3月23日 | 大分県臼杵市に生まれる |

|---|---|

| 1969年 | 生井子華氏(日展評議員)に師事 |

| 1970年 | 横浜国立大学教育学部美術科書道専攻6月卒業 |

| 1971年~1990年 | 神奈川県逗子高等学校教諭(書道、国語) |

| 1981年 | 晨風会発足 |

| 1990年~1998年 | 横浜国立大学・宇都宮大学非常勤講師 |

| 1990年 | 篆刻美術館設立に携わる |

| 1991年 | 篆刻美術館開館(同館協議会委員) |

| 1992年 | 篆刻美術館篆刻講座開設 桃城印会発足 |

| 1997年 | 第1回晨風会展開催(横浜市桜木町ゴールデンギャラリー) |

| 1998年 | 大東文化大学文学部教育学科専任講師(2000年書道学科配属) |

| 2004年 | 大東文化大学助教授(2007年准教授に改称) 「生井子華展」-生誕100年記念-企画・解説 |

| 2005年 | 日展委嘱 |

| 2006年 | 第50回現代書道20人展に選抜出品 |

| 2008年 | 第40回日展新審査委員 |

| 2009年 | 大東文化大学文学部書道学科教授(2010.11学科主任)、日展会員 |

| 2010年 | 個展開催(大分県臼杵市中國陶瓷美術館) 「河野隆作品展-篆刻・書・画-」を出版 |

| 2012年 | 第44回日展審査員 |

| 2016年 | 個展開催(台湾・台北蕙風堂) 「河野隆作品集2016-篆刻・書・画-」を出版 |

| 2017年 | 大分県「豊の国かぼす特命大使」任命 2月 東西篆刻家交流会講演〈河井荃盧刻朝鮮李王用印について〉 7月 大東書道学科退休記念講演(西川、生井両先生のやりとり) 11月3日 肺ガンのため永眠 |

| 2018年 | 2月 大東文化大学文学部書道学科大学院 卒業・修了作品制作展内で遺作展示 5月 大東文化大学文学部書道学科名誉教授称号記授与 |

| 2019年 | 3月26日~31日 第19回晨風会展(東京鳩居堂画廊) 特別展観 河野隆遺作 9月28日~11月18日 篆刻美術館・古河街角美術館「河野隆遺作展」開催 同展作品図録出版 |

主な受賞作品

- 1976年 第8回日展 初入選 「我書意造本無法」

- 1981年 第43回 謙慎書道会展 梅花賞 「用筆如斬釘截鐵」

- 1984年 第1回読売書法展 読売新聞社賞 「任筆爲體・聚墨成形」

- 1986年 第3回読売書法展 読売新聞社賞 「存精寓賞」

- 1987年 第49回 謙慎書道会展 梅花賞 「不老僊」

- 1990年 第22回日展 特選 「文字飮」

- 2003年 第35回日展 特選 「攀鴻翮」

- 2016年 改組新第3回日展 会員賞「四海兄弟」

主な著書

- 《方寸世界》-生井子華先生の篆刻- 石鼓印社 1995年

- 《篆書の基礎学習》 晨風会出版局 1995年

- 《書―現代作家の技法 第5巻 篆書・隷書》 VHS出演 天来書院 1997年

- 《燕京一月之跡》 晨風会出版局 2001年

- 《古代文字年賀状》 可成屋 2003年

- 《プロが教える篆刻まるわかりハンドブック》可成屋 2005年

- 《書道テキスト》 第10巻篆刻 二玄社 2008年

- 《平々凡々印譜》 晨風会出版局 2009年

- 《書―現代作家の技法 第5巻 篆書・隷書》 DVD 天来書院 2012年

- 《名印百話》 芸術新聞社 2013年

- 《自用印研究》 晨風会出版局 2014年

篆刻を志したきっかけ

神奈川県立翠嵐高等学校一年の時に、ひょんなことから書道部に入部しました。

秋の一日、1,500人の生徒達が日展見学をするのが翠嵐高等学校の恒例になっていましたが、その時、淡墨の書の作品が多い中、陳列ケースに並んだ朱色の篆刻に目がとまりました。当時は、印影とともに印材も陳列されていたので、印面に残る刀痕が反転して朱白の玄妙な趣になるのが面白くて感銘を受け、かぶりついて見たものです。そして、日を改めて一人で出掛けて、半日、篆刻だけを見た記憶があります。

その後、横浜国大に進みましたが、三年生になる直前の春休みに、篆書・篆刻の集中講義があり、非常勤講師の当時日展で活躍されていた中村淳先生に彫った作品を激賞され、一条の光を見たような気がしました。

その頃は学生運動が盛んで全く授業もなく悶々としていた私は、卒業間近になって本格的に篆刻をやってみようと思い立ち、雄健な作風に心を惹かれていた生井子華先生に弟子入りすることになりました。

篆刻への思い

手のひらにのるほどの小さな方寸の世界に、大きな宇宙を表現できるのが篆刻です。

例えば、白黒の書の作品の最後に、紅い小さな印を押すだけで作品全体がぐっと引き締まるのは、やはりそれだけの存在感が篆刻にあるからです。

古代からの文字を調べ上げ、そこへ自分自身の感覚を溶け込ませ、何度も構成を練って印稿が出来上がります。

印材に写し取る「布(ふ)字(じ)」には繊細さ、一刀一刀と切り込む「奏刀」には大胆さ、そこには「気韻生動」のオーラが宿ることを願います。

初めて押す印の下から現れる作品を目にするときの高揚感、この深遠たる篆刻の世界を次の世代に伝えていくことが自分の天職だと思っています。